建設DXについて学べるおすすめ本10選!書籍以外の学習方法も紹介しています!

近年、建設業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せ、AIやIoT、BIMなどの最新技術を活用した業務効率化が急速に進んでいます。

しかし、「DXの必要性は感じるけれど、何から学べばいいのかわからない」「建設DXの最新動向や実践事例を知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、 建設DXについて学べるおすすめの書籍を10冊厳選 してご紹介します。

初心者向けの入門書から実務に活かせる専門書まで、幅広くピックアップしました!

▼今回紹介する書籍

初心者が本を歩むだけでDXを進めるのは難易度がかなり高めです。

実際、「思ったように進まない」という声も多数見受けられます。

▶参考:建設業界のDX進まない理由とは?最初にやるべきことも解説。

▼業務効率化でお悩みの方は必見です!!

業界の人手不足や働き方改革が強く求められる昨今

建設業界でのデジタル化や生産プロセスの効率化や自動化は必須!

建設業に精通した私たちだからこそできる、経営支援を提供します!

\建設DXのプロが30分で解決/

建設DXについて学べる本:Amazonランキング

建設DXをテーマに取り扱っている書籍の中でも、今回はAmazonのサイト内ランキングで特に評価が高かったものを5つピックアップしました。

- 建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル

- 建設DX2 データドリブンな建設産業に生まれ変わる

- 生産性向上のための 建設業バックオフィスDX

- 建設DXで未来を変える

- 建設業界 DX革命

「DXアプリを導入したのになかなか成果が出ない…」「もっと業務を効率化させたい」とお考えの経営者様に、ヒントを与えてくれる本が勢揃いです。

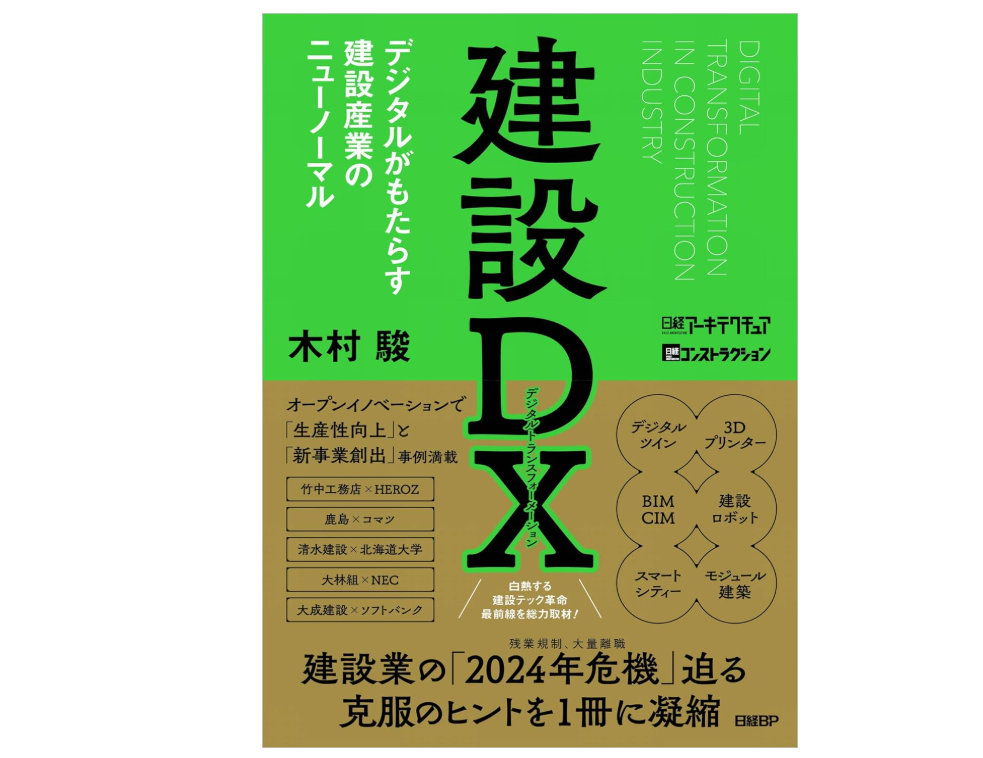

建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル

| 著者名 | 木村 駿, 日経アーキテクチュア |

| 出版社 | 日経BP |

| 発売日 | 2020/11/6 |

| ページ数 | 416ページ |

| 評価(Amazon参照) | 3.9 |

『建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル』は、建設業界が直面する人手不足や残業規制、コロナ禍といった厳しい環境の中で、デジタル技術の導入がいかに業務変革を促すかを具体的事例と共に解説してくれる一冊です。

さらに、建設3Dプリンターや海外の革新的スタートアップの動向を交えながら、デジタルシフトの全体像が豊富な図解と事例マップで分かりやすく紹介されています。

経営者の皆様が建設DX導入を検討する上で、現実の課題と具体策を見極めるための貴重な指針となる内容が盛り込まれています。

建設DX2 データドリブンな建設産業に生まれ変わる

| 著者名 | 木村 駿 |

| 出版社 | 日経BP |

| 発売日 | 2024/8/1 |

| ページ数 | 368ページ |

| 評価(Amazon参照) | 4.1 |

『建設DX2 データドリブンな建設産業に生まれ変わる』は、深刻化する人手不足や労働環境の変化に直面する建設業界において、DXが果たす役割を詳しく解説した一冊です。

建設市場の縮小や残業規制の厳格化により、これまでのアナログなビジネスモデルでは立ち行かなくなる中、本書はデータ活用を軸にした業務改革の必要性を説き、DXを推進する具体的な手法を紹介しています。

DXを単なるデジタル化ではなく、業界の持続的成長のための変革として捉えるべきであることがよく分かる一冊と言えるでしょう。

生産性向上のための 建設業バックオフィスDX

| 著者名 | 一般財団法人 建設産業経理研究機構 (編集) |

| 出版社 | 清文社 |

| 発売日 | 2024/9/2 |

| ページ数 | 226ページ |

| 評価(Amazon参照) | ‐ |

『生産性向上のための 建設業バックオフィスDX』は、 建設業界の経営者がバックオフィス業務のDXを進めるために編集された実践的なガイドブック です。

法改正や制度整備が進む中、 電子契約・デジタルインボイス・施工体制台帳の電子化など、バックオフィスのデジタル化が不可欠となっている昨今で、どのように導入を進めればよいのか解説してくれています。

国土交通省、業界団体、サービス提供ベンダーなどの専門家が、最新の法制度に則って解説しているので安心です。

「DXを進めたいけど、そもそも何から手をつけるべきかわからない」 という方におすすめの教科書のような一冊です。

建設DXで未来を変える

| 著者名 | 野原弘輔 |

| 出版社 | マイナビ出版 |

| 発売日 | 2024/9/13 |

| ページ数 | 248ページ |

| 評価(Amazon参照) | 4.2 |

『建設DXで未来を変える』は、人手不足の深刻化や高齢化などの課題に直面している建設業界の未来を担う経営者に向けて、DXがもたらす変革の可能性を示す一冊です。

著者は日本の建設DXを牽引する野原グループの代表で、BIMを中心としたDX推進の実務に長年携わってきた人物。

建材通販やBIMプラットフォームの開発など、 具体的な取り組みをもとにDXがもたらす業界変革の方向性を示しています。

有識者との対談形式で話が進むパートもあるので、建設DXの魅力について触れておきたい方は必見です。

建設業界 DX革命

| 著者名 | 小柳 卓蔵 |

| 出版社 | 幻冬舎 |

| 発売日 | 2021/11/1 |

| ページ数 | 192ページ |

| 評価(Amazon参照) | 4.1 |

『建設業界 DX革命』は、 単なるデジタル化ではなく、経営改革としてのDXを説いた一冊です。

「アナログな業務体質」「属人的な経営」「後ろ向きな変革姿勢」 といった日本の建設業界が抱える課題を、どのように克服してDXを推進していくべきかが、具体的な事例とともに語られています。

また、DXを成功させるための経営理念の重要性や変革に対する組織の抵抗をどう乗り越えるか についても深く掘り下げられており、内容は盛りだくさんです。

実話ベースで話が進むので、DXを含めて企業の成長戦略全体を学べますよ!

建設DXについて学べる本:入門者・DX担当者向け

「そもそも建設DXが何なのかよく知らない…」「未経験でも読みやすい内容の本がいい」という方には、以下の5冊をオススメします。

- 中小企業がすぐに導入できる!【建設DX 11の実例】: 僕が2100時間も削減できたワケ

- 10年後に生き残るための建設DXの現在地 デジタル化で目指す持続する中小建設業

- 改革・改善のための戦略デザイン 建設業DX

- ゼネコン5.0: SDGs、DX時代の建設業の経営戦略

- 図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第5版]

どれも建設業界全体の課題から学べる本になっているので、初心者でも手に取りやすいものばかりです。

中小企業がすぐに導入できる!【建設DX 11の実例】: 僕が2100時間も削減できたワケ

| 著者名 | たけだひろき |

| 出版社 | Independently published |

| 発売日 | 2022/9/14 |

| ページ数 | 109ページ |

| 評価(Amazon参照) | 4.0 |

『中小企業がすぐに導入できる!【建設DX 11の実例】: 僕が2100時間も削減できたワケ』は、「DXを導入したいが何から始めるべきかわからない」という中小建設会社に向けた実践ガイドです。

「難しいツールは使わない」「誰でもできる」を基本にした実例が11の具体策として解説されており、今すぐ取り入れられる内容ばかり。

また、近未来の建設業の働き方モデルも提案されていて、長期的な視点でDXを進めるヒントも得られます。

ページ数も比較的少なく読みやすいので、建設DXの勉強を始めるときの導入編として、1冊目に手に取るのにぴったりです。

10年後に生き残るための建設DXの現在地 デジタル化で目指す持続する中小建設業

| 著者名 | 小松延顕 |

| 出版社 | サンクチュアリ出版 |

| 発売日 | 2022/3/3 |

| ページ数 | 192ページ |

| 評価(Amazon参照) | 3.7 |

『10年後に生き残るための建設DXの現在地 デジタル化で目指す持続する中小建設業』では、ウッドショックや資材高騰、人手不足、2024年問題による働き方改革など、多くの課題に直面している建設業界で生き残るための戦略が紹介されています。

工程管理・労務管理・入出金管理・顧客管理を統合する「業務統合システム」を導入することで、業務効率化をする方法をわかりやすく解説しており、紙やExcel管理から脱却するための具体的な戦略が書かれています。

アナログな管理や非効率的な労務管理から現状を変えられず、悩んでいる中小企業の方にぜひ読んでいただきたい一冊です。

改革・改善のための戦略デザイン 建設業DX

| 著者名 | 阿部守 |

| 出版社 | 秀和システム |

| 発売日 | 2021/12/10 |

| ページ数 | 211ページ |

| 評価(Amazon参照) | 3.7 |

『改革・改善のための戦略デザイン 建設業DX』は、 建設業DXの入門書として、基本的な概念から導入のステップ、成功戦略までを網羅した一冊です。

前半では建設業界が直面する課題とDXの必要性を整理し、続いてドローンや3Dデータ、AI、ICT施工といった最新技術がどのように活用されるのかを具体例を交えて解説しています。

「DXを導入したいが、何から始めるべきかわからない」「どの技術が自社に適しているのか知りたい」という悩みの中でも、DX戦略の道筋を示してくれる一冊です。

ゼネコン5.0: SDGs、DX時代の建設業の経営戦略

| 著者名 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン 古田 直也、南津 和広 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 発売日 | 2022/3/18 |

| ページ数 | 252ページ |

| 評価(Amazon参照) | 3.6 |

『ゼネコン5.0: SDGs、DX時代の建設業の経営戦略』では、「技術があれば仕事がくる」時代は終わったとして、ゼネコンをはじめとする建設業界がDXとSDGsに対応して持続可能な成長を遂げるための経営戦略を紹介しています。

建設業界の構造や国内外の市場環境、新技術の進展を整理したうえで、ゼネコンの「業界OS」をアップデートし、ソリューション提供型企業へと進化するための戦略オプションを詳しく解説しています。

「他社と差別化できる新たな成長戦略を知りたい」という経営者様にとって、本書は業界の未来を見据えた経営の指針となる必読書と言えるでしょう。

図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第5版]

![図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第5版]](https://nex-gate.jp/wp-content/uploads/2025/02/image-9.png)

| 著者名 | 阿部守 |

| 出版社 | 秀和システム |

| 発売日 | 第5版:2024/5/31 |

| ページ数 | 258ページ |

| 評価(Amazon参照) | 4.0 |

『図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』は、建設業界の基本構造から最新の法律・規制、DX・技術革新の影響までをわかりやすく解説した入門書です。

資材価格の高騰・人手不足・2024年の時間外労働上限規制などのほか、自然災害対応やインフラの老朽化対策による建設投資の増加も進んでいる業界の未来について考察されています。

建設業界の仕組みや仕事の流れ、最新のDX導入事例などについて豊富な図版を交えながら解説されているので、ガイドブックのように読み進められます。

建設DXについて本以外に学ぶ方法

建設DXについて情報収集をするには、本を読むことももちろん有効ですが、それ以外にもさまざまな学習方法があります。

特にDXに関しては業界内での技術の進化が早いため、 最新の情報を常にキャッチアップすることが重要です。

ここでは、 実践的かつ最新の知識を効果的に学べる手段についてご紹介しておきます。

- 建設DXのプロに聞く

- YouTubeで学ぶ

- ウェビナー・セミナーに参加する

- 建設DXのコミュニティに参加する

それぞれの学習方法のメリットを踏まえて、自社にあった方法を選んでくださいね。

建設DXのプロに聞く

建設DXを成功させるためには、 DXに知見のある企業や専門家の話を聞くのが非常に有効です。

特に、大手ゼネコンやDX推進企業の担当者、業界コンサルタントなどのプロから直接話を聞くことで、書籍やネット上の記事では得られないリアルな課題や成功事例を知れます。

「日常業務でどのようにデジタル技術を活用しているのか」「導入時の課題は何だったのか」など、具体的かつ実践的なノウハウを得られるのでおすすめです。

ちなみに弊社ネクスゲートでも、代表スタッフによる建設DXの相談会を常時受け付けています!

業界の人手不足や働き方改革が強く求められる昨今

建設業界でのデジタル化や生産プロセスの効率化や自動化は必須!

建設業に精通した私たちだからこそできる、経営支援を提供します!

\建設DXのプロが30分で解決/

YouTubeで学ぶ

YouTubeには建設DXの基礎知識から最新トレンドまで、無料で学べるコンテンツが豊富にあります。

書籍で学ぶよりも具体的な事例や現場の様子を確かめられるため、まずは動画で概要をつかみ、興味を持ったジャンルについて書籍で深掘りするという勉強方法もおすすめです。

建設DXを推進する企業の公式チャンネルやウェビナーのアーカイブなど、色々なジャンルの動画がアップされているので気軽にチェックしてみてください!

▶ピックアップ①:建設チャンネル…建設業や現場仕事で役に立つ知識を発信

▶ピックアップ②:建設業を持ち上げるTV…建設業のお役立ちノウハウを発信

▶ピックアップ③:国土交通省四国地方整備局…国土交通省四国地方整備局の事業やイベントに関する情報、災害情報などを発信

ウェビナー・セミナーに参加する

近年、建設業界ではオンラインでのウェビナー(Webセミナー)やリアルのセミナーが増えています。

中には専門家の講義や導入事例のプレゼンテーションを低価格で受講できるものもあるので、「建設DXについて何も知らない…」という方は、まず参加してみると良いでしょう。

以下のように、国交省や大手企業が主催しているイベントをチェックしてみるのがおすすめです。

- 国土交通省や業界団体が主催するDX推進セミナー

- BIMやクラウド施工管理ツールを提供する企業のウェビナー

- 建設DXを成功させた企業の事例発表会

ウェビナーのメリットは、担当者に直接質問ができることです。

まずは「建設DX セミナー」と検索してみて、直近で参加できそうなものを探してみましょう!

建設DXのコミュニティに参加する

業界全体の課題となっているDXを成功させるには、横のつながりも重要です。

DX導入を進めている企業同士の情報共有の場として、オンラインやオフラインのコミュニティに参加することで、リアルな成功・失敗事例を共有しながら学びを進められます。

たとえばこちらの「ON SITE X」というコミュニティでは、全国の地方建設会社やスタートアップ企業がパートナーとして参加しており、出会いや共創の機会が設けられています。

実際にDXを導入している企業の担当者や専門家と交流できる場は貴重です。

新しいビジネスチャンスに繋がる可能性もありますから、少しでも興味があれば積極的に参加していきましょう。

建設DXを始める際の注意点

最後に、建設DXを始める際に気をつけておきたいポイントについても3つ確認しておきましょう。

- 1.導入コストとROI(投資対効果)を考える

- 2.現場とのデジタル格差に注意

- 3.継続的に改善する

注意点をあらかじめチェックしておき、今後の対策に役立ててくださいね。

1.導入コストとROI(投資対効果)を考える

DXツールの導入にはコストがかかります。

導入時の初期費用だけではなく、ランニングコストや勉強料、導入直後の売上の変化なども考慮して予算を立てなければなりません。

現時点で計算できる「費用」と「効果」のバランスを取ることが重要です。

計算例

施工管理アプリを導入:1日30分の削減 → 月10時間削減

1人あたりの時給換算:5,000円 × 10時間 × 12ヶ月 = 年間60万円のコスト削減

⇒アプリ費用が年間30万円以内なら、十分なROIが見込まれる

2.現場とのデジタル格差に注意

DX導入を判断するのは経営層ですが、実際にツールを使うことになるのは現場の作業員やバックオフィス部門の従業員たちです。

若手社員はITに慣れていても、年配のベテラン社員はデジタルに抵抗感があるケースも多いので、教育やサポート体制を整えることでスムーズな導入を図りましょう。

操作方法を動画で解説するマニュアルを作ったり、DX導入に際しての研修を実施したりして、利用方法を理解してもらえるまで質問に答えられる体制を作りましょう。

アプリにしろシステムにしろ、常に「誰が使うのか?」を基準に判断していきましょう。

初心者でも使いやすいDXアプリについては、以下の記事でも紹介しています。

▶参考:【2025年最新】建設業に特化したおすすめDXアプリを紹介!無料のツールもあり!

3.継続的に改善する

DXは導入して終わりではなく、現場の課題に合わせてアップデートすることが何よりも重要です。

定期的に現場からフィードバックを取り、「きちんとツールが使われているか?」「導入の効果が出ているか?」 をチェックするよう心がけましょう。

「こんな機能がほしい」「この作業に時間がかかるので設定を変えたい」などの声が挙がったら、すぐに対策を講じることでより高精度なDXツールが完成していきます。

スマホの購入後、ホーム画面の配置を自分好みに変えたり、いらないアプリを消したりするのと同じです。

不要な機能は削除して、必要な機能をアップデートし、自社にとって使いやすいツールを作り上げていきましょう。