建設DXに活用できる補助金一覧!2025年に活用するべき〇〇補助金も紹介!

建設業界でもデジタル化の波が本格化するなか、限られた人材や時間で効率的に業務を進めるためには、DXの導入が欠かせません。

しかし、「費用負担が大きい」「何から始めればいいかわからない」とお悩みの企業様も多いのではないでしょうか。

そこでお勧めしたいのが、国や自治体が提供する各種補助金制度です!

一定の条件を満たしていれば、建設DXを導入するためにかかった費用を補助してもらえます。

本記事では、建設DXを後押しする最新の補助金を一覧でご紹介します。

2025年に活用すべき注目の制度をまとめてチェックできますので、ぜひ最後までご覧ください!

【2025年版】建設DXに活用できる補助金6選

2025年現在、建設DXを進めるために活用できる政府や団体の補助金制度は以下の6つです。

| 補助金名 | 最大補助額 | 使用用途 |

|---|---|---|

| 東京都テレワーク促進助成金 | 最大250万円 | テレワーク環境の整備(機器購入、システム導入、通信費用など) |

| 緊急デジタル技術活用推進助成金 | 最大3,000万円 | DX推進のためのデジタル技術導入(AI、IoT、クラウド活用等) |

| IT導入補助金 | 最大450万円 | 業務効率化のためのITツール導入(ERP、勤怠管理、会計ソフト等) |

| 地域デジタル化支援事業 | 最大4,000万円 | 地域のデジタル化推進(スマートシティ、公共DX、自治体向けシステム等) |

| 事業再構築補助金 | 最大3,000万円以上 | 事業転換・業態変更のための設備投資・システム導入 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 最大200万円 | 小規模事業者の販路拡大・業務改善(マーケティング、設備導入など) |

それぞれ支給額や支援内容はどうなっているのか、一つずつチェックしていきましょう。

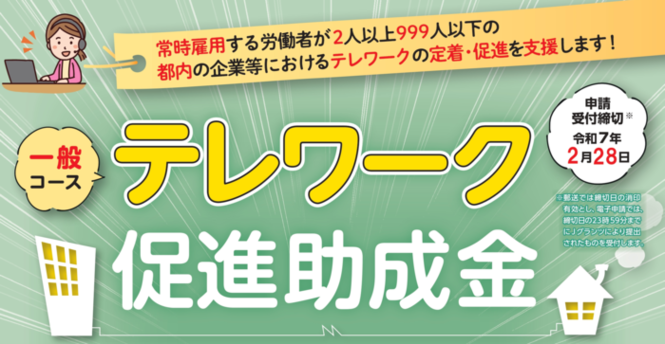

東京都テレワーク促進助成金:最大250万円

| 限度額 | 30人以上999人以下:250万円 2人以上30人未満:150万円 |

| 助成率 | 30人以上999人以下:1/2 2人以上 30人未満:2/3 |

| 申請期間 | ※令和6年度分は終了 |

| 申請方法 | 郵送・電子申請 (非正規社員拡充の場合は郵送のみ) |

| 詳細(公式サイト) | https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/telesoku/index.html |

東京都内の企業が、テレワーク環境を整備する際に活用できる「東京都テレワーク促進助成金」。

これは公益財団法人東京しごと財団が提供している助成制度で、従業員が柔軟に働ける職場づくりを支援するものです。

この助成金では、テレワークに必要な機器やソフトウェアの導入費用などが最大250万円まで補助されるため、企業の負担を軽減しながら働き方改革を進めることが可能です。

建設DXの一環として、リモートワークを導入したいと考えている企業は、ぜひチェックしておきたい助成金ですね!

緊急デジタル技術活用推進助成金:最大3,000万円

| 助成限度額 | 3,000万円(下限額30万円) |

| 助成率 | 4/5 |

| 申請期間 | 令和7年も募集見込み |

| 申請方法 | 事前予約、申請書類の作成、添付書類の準備 |

| 詳細(公式サイト) | https://iot-robot.jp/business/dx2024-02/ |

東京都内の中小企業が、ICT・IoT・AIを活用したデジタル技術の導入を進める際に活用できる「緊急デジタル技術活用推進助成金」。これは、公益財団法人東京都中小企業振興公社が提供する助成制度で、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を強力に支援します。

この助成金の特徴は、専門アドバイザーの提案をもとに申請できる点です。建設業界をはじめとするさまざまな分野で、効率化や生産性向上を目的としたデジタル技術の導入を検討している企業にとって、貴重なサポートとなるでしょう。

令和6年度は2回の募集が行われたことから、令和7年度も複数回の公募が実施される可能性があります。DXを推進する絶好の機会を逃さないよう、最新情報をチェックしておきましょう。

IT導入補助金:最大450万円

| 助成限度額 | 1プロセス以上:5万円以上150万円未満 4プロセス以上:150万円以上450万円以下 ※通常枠の場合 |

| 助成率 | 1/2 |

| 申請期間 | 令和7年も募集見込み |

| 申請方法 | Web申込 |

| 詳細(公式サイト) | https://it-shien.smrj.go.jp/ |

中小企業のデジタル化を支援する「IT導入補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供している補助金制度です。

業務効率化や生産性向上を目的としたITツールの導入をサポートしており、建設業をはじめとする幅広い業界で活用されています。

この補助金では、以下のように企業の特徴に応じて複数の応募枠が用意されているのが特徴です。

- 通常枠:建設DXを推進するためのITツール導入費を補助

- インボイス枠:インボイス制度に対応した会計・請求ソフト導入費を補助

- セキュリティ対策推進枠:サイバーセキュリティ対策のためのシステム導入を支援

- 複数社連携IT導入枠:業界内でのデータ共有や協力体制の強化を目的としたIT導入を支援

建設DXも昨今進展が求められている項目ですので、この補助金を活用すればよりスムーズに業務の効率化を図れるでしょう。

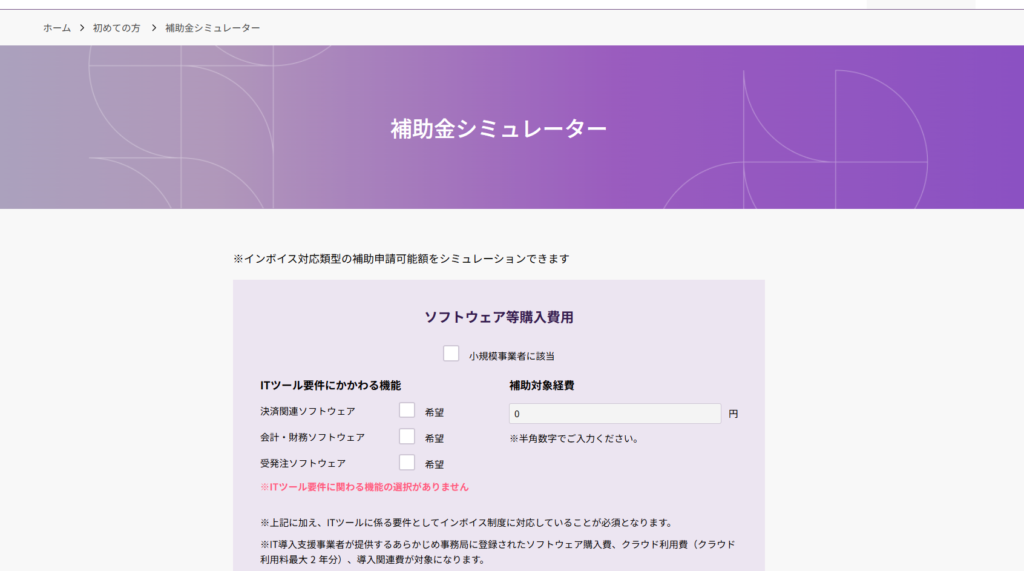

具体的にどれくらい補助してもらえるのか気になる方は、公式サイトの「補助金シミュレーター」で試算してみましょう!

地域デジタル化支援事業:最大4,000万円

| 助成限度額 | 4,000万円 |

| 助成率 | デジタル化に関わる薬務提供費(人件費)×50% |

| 申請期間 | 令和7年も募集見込み |

| 申請方法 | 事前登録 |

| 詳細(公式サイト) | https://dx-support-improvement.jp/open_recruitment/ |

「地域デジタル化支援促進事業」は、地域密着型の金融機関や支援団体が、地域企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進をサポートする取り組みに対して補助金を提供するものです。

政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想総合戦略(2023改訂版)」の一環として実施されています。

本制度の特徴は、単なるITツール導入支援にとどまらず、地域企業の実情に合わせたデジタル化支援を重視している点にあります。

デジタル技術を活用するだけではなく、事業の持続可能性を高めるための戦略的な取り組みをしているかどうかがチェックされます。

また、この補助金はシステム導入費用ではなくDX推進に携わる人材の人件費をベースに計算される点も特徴的です。

事業再構築補助金:最大3,000万円以上

| 助成限度額 | 成長分野進出枠(通常):1,500万円~ 成長分野進出枠(GX):3,000万円~ |

| 助成率 | 成長分野進出枠(通常):1/3~ 成長分野進出枠(GX):1/3~ |

| 申請期間 | 令和7年も募集見込み |

| 申請方法 | 事前登録 |

| 詳細(公式サイト) | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |

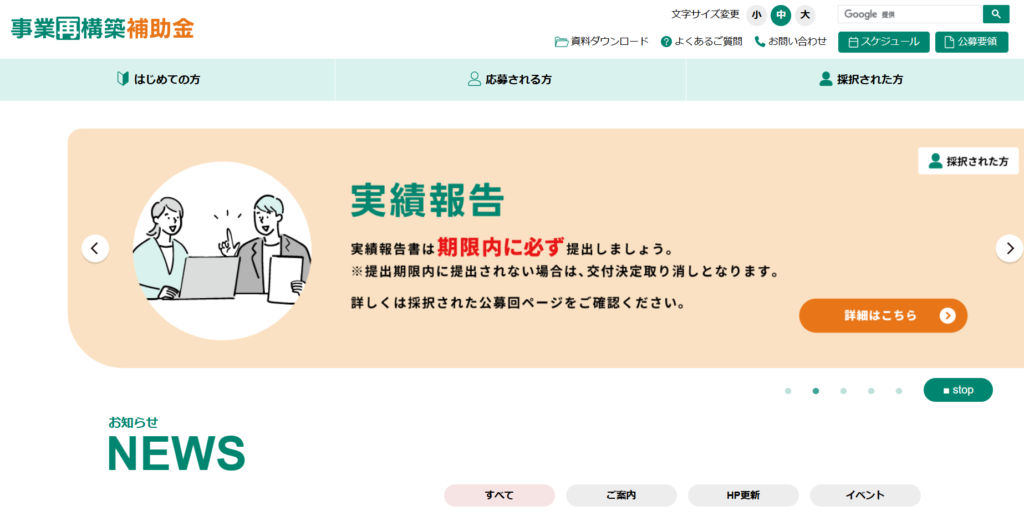

「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルスの影響で市場環境が大きく変化し、従来の事業では十分な回復が見込めない企業を支援するために設けられた制度です。

中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構の監督のもと運営されており、信頼性の高い補助金制度として、多くの企業が活用しています。

用途も幅広く、新市場への参入、業種・事業転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーンの強化などさまざまです。

建設業界においても、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、新技術の導入、新規事業への挑戦などに利用でき、競争力強化を図る絶好の機会となるでしょう。

小規模事業者持続:最大200万円

| 助成限度額 | 通常枠:50万円 他枠:各200万円 |

| 助成率 | 2/3 |

| 申請期間 | 令和7年も募集見込み |

| 申請方法 | 書類提出 |

| 詳細(公式サイト) | https://r3.jizokukahojokin.info/ |

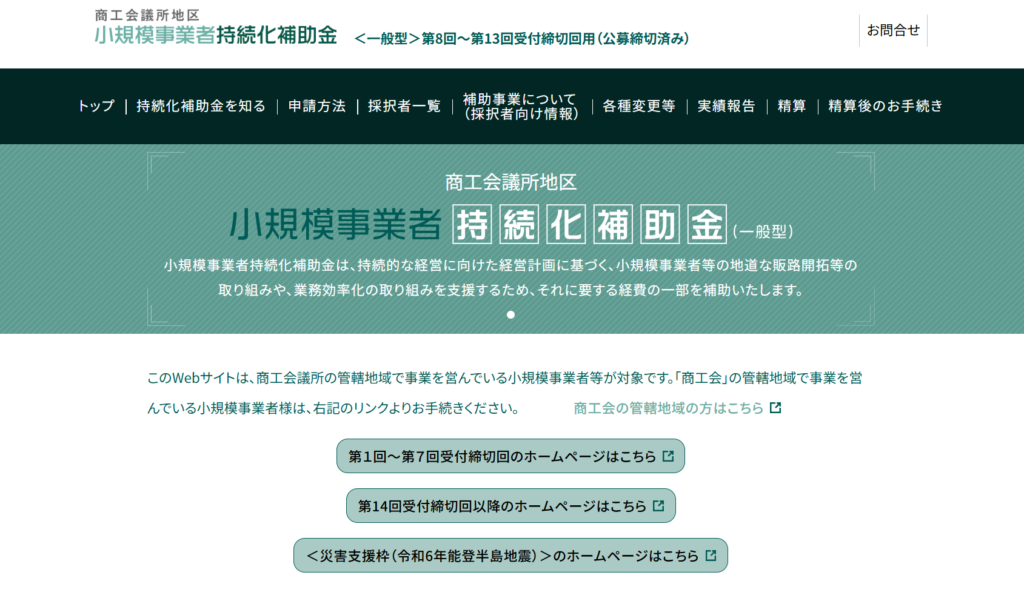

「小規模事業者持続化補助金」は、商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者を対象とした支援制度です。

少人数で経営する事業者も持続可能な経営ができるよう、経営戦略の見直しや販路開拓、生産性向上に取り組む際に補助金を交付しています。

デジタル化や新たな市場開拓を検討している事業者を中心に活用されており、広告宣伝、Webサイトの制作・改修、設備導入、EC販売の強化など、事業の成長につながる幅広い取り組みに適用可能です・

費用をすぐに工面するのは難しい…という方も、補助金を活用した経営戦略を検討してみてはいかがでしょうか。

建設DXに補助金を活用できるケースとできないケース

ここまでご紹介してきた補助金制度は、建設DXに取り組む企業なら無条件に受給できるという訳ではありません。

金額の大小は関係なく、補助金を活用するには一定所条件を満たしている必要があります。

ここでは、建設DXに補助金を活用できるケースとできないケースについて、具体例を挙げながら解説していきましょう。

補助金の対象となるケース

建設DXに関連する補助金は、主に「デジタル技術導入」「業務効率化」「生産性向上」を目的としたものが多いです。

簡易的にまとめると、以下のようなケースなら補助対象となる可能性があります。

| 補助金の対象となる項目 | 具体的なケース |

|---|---|

| 1. ICT・AI技術の導入 | ・施工管理システムの導入(クラウド型施工管理ソフト、現場監視カメラのIoT化) ・AIを活用した工程管理や安全管理システム ・BIM/CIMの導入(3Dモデリングを活用した設計・施工管理) |

| 2. 業務のデジタル化 | ・電子受発注システムの導入(ペーパーレス化、見積もり・契約のデジタル化) ・勤怠管理システムの導入(GPS打刻、労働時間管理の自動化) ・原価管理・会計ソフトの導入(経理業務の効率化) |

| 3. 現場の省人化・自動化 | ・ドローンを活用した測量・点検 ・建設機械の遠隔操作・自動運転技術の導入 ・ロボットを活用した施工支援 |

| 4.建設業向けのDX人材育成 | ・DXに関する研修費用(デジタルツールの操作研修、DX推進の社内教育) ・専門コンサルタントの活用(DX導入計画の策定支援) |

補助金の対象とならないケース

次に、補助金を受けられない可能性が高いケースについても見ていきましょう。

| 補助金の対象とならない項目 | 具体的なケース |

|---|---|

| 1. 単なる設備投資 | ・パソコンやスマホの購入費用 ・建設機械(デジタル化やDXに関係ないもの)の購入 ・補助対象外のソフトウェアのライセンス料 |

| 2.DXと関連がない業務 | ・一般的なオフィス用品の購入費(プリンター、文房具など) ・営業活動や広告宣伝費 |

| 3.DXの効果が不明確なもの | ・導入するだけで活用計画がないシステム ・業務効率化につながらないソフトウェア |

| 4. 既に購入・導入済みのもの | ・補助金申請前に契約・支払いを完了したもの ・過去に同様の補助金で支援を受けたツールの更新費用 |

DX導入の取り組みがあってもなくても発生する費用については、補助金を受け取ることができません。

特に「3.DXの効果が不明確なもの」については見極めが難しいと思いますので、迷った際は補助金の相談窓口や建設DXのコンサルティング会社に相談してみましょう!

補助金の対象か診断!建設DX相談会でお待ちしております!

弊社ネクスゲートでは、建設DXに関するお悩み相談を無料で承っております。

「DXって何から始めたらいいのか分からない」「目的に合ったツールを見つけられない」といったご相談はもちろん、建設DXの補助金に関連するご相談にも対応しています。

補助金を受け取れる条件が揃っているかどうか、専門家の視点からチェックいたします!

業界の人手不足や働き方改革が強く求められる昨今

建設業界でのデジタル化や生産プロセスの効率化や自動化は必須!

建設業に精通した私たちだからこそできる、経営支援を提供します!

\建設DXのプロが30分で解決/

補助金を受け取るとして、具体的にどのような流れでDXを進めていくのかについてもしっかりご説明しますのでご安心ください。

実際に、相談会で寄せられることが多いご質問内容をいくつかご紹介します!

Q.建設DXがなかなか進まない理由はなんでですか?

建設DXがなかなか進まない最大の要因は、デジタル技術に精通した人材の圧倒的な不足です。

DX推進には、デジタルツールが身近な環境で育った世代の人材が欠かせませんが、建設業界はそもそも人手不足が深刻な状況です。

新たな人材を確保するのが難しく、日々の業務に追われている中小企業では教育に時間やリソースを割くこともできないため、結果としてDX化に手を付けられない企業が増えています。

▶参考:建設業界のDX進まない理由とは?最初にやるべきことも解説。

Q.建設DXは何から始めるべきですか?

現場の状況にもよりますが、業務効率化を目指したいのであれば「原価管理」「勤怠・労務管理」「現場進捗管理」の3つから始めることをおすすめします。

| DX化するべき業務 | 詳細 |

|---|---|

| 原価管理 | 人件費や材料費の把握が遅れるとコスト増に。 Excelや紙での管理をやめ、専用システムで正確かつ迅速にデータを管理する |

| 勤怠・労務管理 | シフト調整や残業管理を手作業で行うとミスや不正が発生しやすい。 法令違反のリスクもあるため、ITツールを活用し効率化を図るべき |

| 現場進捗管理 | クラウドやIoTを活用し、リアルタイムで進捗を可視化することで工事の遅延やトラブルを防ぐ |

この3つの業務は特に売上に直結しやすい項目ですので、早めに取り組んでみるのが得策です。

▶参考:建設業がまず行うべき業務効率化とは?効率化に成功した事例も紹介!

Q.建設DXにデメリットはありますか?

建設DXのデメリットとして真っ先に挙げられるのは、やはり初期費用&運用コストが高いことです。

高いお金をかけて導入したとしても、継続できなければ意味がなく、ROI(投資対効果)が不透明であることを理由に導入を避ける企業もたくさんあります。

その他にも、以下のようなデメリットが挙げられます。

- 現場スタッフが使いこなせない可能性がある

- 既存の業務フローと合わない

- システムトラブルが発生すると業務が止まる

- 情報漏えいのリスクがある

- 運用ルールが曖昧だと混乱する

建設DXをいきなり導入しても、現場のスキルや職場環境などの条件が揃っていなければ効果を発揮できません。

無駄な投資にならないよう、事前に課題と対策をきちんとチェックしておくことが大切です。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

補助金を受け取る前に、導入に際して気をつけるべきポイントをしっかり把握しておきましょう!

▶詳細:建設DXの致命的なデメリットとは?解消する方法も解説!

建設DXに補助金を活用する際の手順

① 補助金の情報を調査する

まず、建設DXに活用できる補助金の種類を調査します。

一口に補助金といっても、国・地方自治体・民間団体が提供するものがあり、それぞれ要件や申請方法が異なるので下調べは必須です。

主な調査方法

・国や自治体の公式サイト(経済産業省、国土交通省、都道府県の中小企業支援ページ)

・補助金の情報サイト(J-Net21、ミラサポPlus など)

・行政書士や補助金に対応しているコンサルタントなどの専門家に相談

いずれのサイトにも、申請条件(対象者・事業内容・経費の範囲など)は記載されているはずなので、必ず確認してください。

補助金の募集時期・締切も意外と早いので必ずチェックしておきましょう!

② 申請準備(事業計画書

審査が必要な補助金を受給するためには、提出書類である「事業計画書」を作成する必要があります。

補助金ごとに指定のフォーマットがあるため、要項を確認しながら準備しましょう。

事業計画書の主な記載事項

・事業の概要(DX導入の目的、課題、導入計画)

・導入する技術・システムの内容

・期待される効果(業務効率化・コスト削減・生産性向上など)

・事業スケジュール

・予算・補助金の使用計画

※その他、補助金の提供元によって指定あり

審査をクリアするためにも、DX導入によって見込まれる効果を数字やデータで具体的に示せるように準備を進めましょう。

「この企業にはDX導入が必要だな」と思わせるような説得力を持たせることがポイントです。

③ 補助金の申請

申請方法はオンライン申請(電子申請)が基本ですが、自治体によっては郵送や窓口提出が求められる場合もあります。

申請方法は必ずチェックしておき、不明点は事務局へ事前に相談しておくとスムーズです。

④ 採択結果の通知(審査)

申請後は事務局による書類審査・審査会が行われ、採択の可否が決定します。

基本的には数週間〜数ヶ月で結果が出ますが、選考によっては面談審査を実施するケースもまれにあります。

審査の主な流れ

①書類審査:事業計画の妥当性・DX導入の効果を評価

②面談審査(必要な場合のみ):申請者に対して事業内容の詳細確認

③採択結果の通知:数週間〜数ヶ月後にメール・郵送で通知

事前の準備段階で、事業計画の具体性・効果をいかに盛り込めるかが審査の鍵です。

補助金ごとの採択率を事前に調査し、採択されやすい補助金を選ぶのが堅実ですね。

⑤ 交付決定後の手続き(事業開始)

補助金の交付が決定したら、予め決めておいたスケジュールに沿ってDX導入を進めていきます。

ここでの注意点としては、補助金の対象期間を守ることです。

たとえば交付決定前に新システムの契約・購入をすると、補助金交付の対象外となってしまいます。

⑥ 実績報告の提出

事業が完了したら、「実績報告書」を提出して補助金を受け取ります。

補助金の使途を証明できる資料や証拠がないと補助金は支払われませんので、以下のように常日頃からしっかりと管理をしておいてください。

実績報告での必要書類の例

・支払証明書(領収書・振込証明)

・導入したシステム・設備の写真

・事業の成果報告(業務効率化の効果など)

※その他、補助金の提供元によって指定あり

なお、補助金の対象となるのはルールに則った支出のみです。

対象外の経費を計上したり、書類不備があったりすると補助金が減額される可能性もあるので注意しましょう。

⑦ 補助金の受給

実績報告が認められると、補助金が振り込まれます。

振込までには数ヶ月かかることもあるため、補助金頼みにならないよう、事前に資金計画をきちんと立てておく必要があります。

また、提供元のルールによっては事業完了後も報告義務があるケースもあります。

継続的なフォローが必要となることを覚えておきましょう。

建設DXに補助金を活用する際の注意点

業務効率化で人手不足の解消もできて、ツール導入にかかる費用も負担してもらえる…

そんな良いこと尽くしのように思われる建設DXの補助金にも、思わぬ落とし穴があります。

事前に把握しておかないと補助金が貰えず、最悪の場合「建設DXのせいで経営が赤字になってしまった…」なんて事態にも陥りかねません。

補助金制度を利用する前に、以下の注意点をしっかりチェックしておきましょう。

| 注意点 | 対策 |

|---|---|

| ① 補助金は後払い → 資金繰りに注意 | 事前に自己資金を確保 |

| ② 交付決定前の購入・契約はNG | 交付決定通知を待ってから導入 |

| ③ 必要書類の不備があると受給できない | 申請前に書類をリスト化・整理 |

| ④ DX導入の効果が不明確だと審査落ちする | 具体的な数値・データを示す |

| ⑤ 競争率の高い補助金は落選の可能性あり | 他の補助金も検討、資金計画を立てる |

| ⑥ 計画変更はNG → 変更すると補助金がもらえない | 変更が必要なら事務局に相談 |

① 補助金は「後払い」が基本(キャッシュフローに注意)

先ほども少し触れましたが、補助金の大半は事業完了後に申請し、審査を経て支給される「後払い方式」です。

そのため、導入費用は一旦自己負担したうえで、後から補助金を受け取る形となります。

また、補助金の入金までに数ヶ月~半年以上かかるケースもあります。

事前に資金計画を立てておかないと、資金繰りが厳しくなるのでくれぐれもご注意ください。

補助金はその名の通り、あくまで”補助”です。

あまり当てにしすぎず、DX導入の資金をある程度確保しておきましょう。

② 事前契約・購入は補助対象外になる

補助金は以下のように、交付決定前に購入・契約したものは対象外になるのが一般的です。

よくあるNG例

・補助金申請前にDXツールを契約・導入してしまう

・補助金の交付決定前に機材やソフトウェアを発注する

・DX導入のために社員研修を実施したが、補助金の適用期間外だった など

いくら条件に合致する費用でも、期間を守らず購入してしまうと補助金を貰えなくなってしまいます。

ソフトの購入やサービスの契約は、必ず補助金の「交付決定通知」が届いてからにしましょう。

事務局の応募要項には、「いつ・どこからが補助対象になるのか」が明記されているはずなので事前に確認しておいてください。

③ 必要書類の準備・管理を徹底する

補助金を受けるためには、申請時・実績報告時に多くの書類を提出しなければなりません。

申請の段階から、どの書類が必要かリスト化しておくようにしましょう。

提出が必要な書類の例

【申請時】

事業計画書、DX導入の目的・効果を示す資料、法人証明書類、見積書など

【実績報告時】

領収書・請求書、振込証明、導入したシステム・機材の写真、業務改善の成果報告など

よくあるミスとしては、領収書を紛失したり、DXの成果報告を適当に書いてしまい、審査が通らなかったりするケースです。

書類不備があると、せっかくの補助金が減額・不採択になることもあるので、領収書・契約書・証憑類は紙とデジタルの両方で保管しておきましょう。

実績報告もしっかり作成し、業務改善のデータをまとめておくことで、確実に補助金を受け取れるよう準備するのが望ましいです。

④ DX導入の効果を明確に説明できるようにする

繰り返しになりますが、補助金は「DX導入が業務効率化や生産性向上につながるかどうか」が重視されます。

単にツールを購入したという事実だけではなく、導入後の成果や活用方法を明確に示すことが必要です。

| NG | OK |

|---|---|

| 「とりあえず導入したいから」といった申請理由だけで効果が不明確 | 「どの業務をどれくらい改善できるか」をデータで示す |

| 実際には使わないのに、補助金のために無理やりDXツールを導入する | 建設DX導入の具体的な活用計画を作成し、実際の業務で使うものを申請する |

⑤ 競争率の高い補助金は落選の可能性もある

人気のある補助金は、申請が殺到して審査が厳しくなることがあります。

特に「IT導入補助金」「事業再構築補助金」などの補助金は、支給額が高額なうえに対象となる企業も多いため、年度によっては採択率が50%以下になることもあります。

落選することも決して珍しくはありませんので、「申請したら補助金が必ずもらえる」と思っている方は、今一度認識を改めましょう。

国が運営しているものと比較して、自治体独自の補助金は競争率が低めなものもあります。

気になる方は審査の通過率や通りやすい申請書の作成方法をリサーチしてみましょう。

⑥ 途中で計画を変更すると補助金が受けられなくなる

補助金申請時に提出した計画書と実際の事業内容が異なると、補助金が支給されなくなることがあります。

予定していたDXツールを別のものに変更したり、事業スケジュールがずれ込んで期間内にDX導入ができなかったということが無いようにしましょう。