建設DXの致命的なデメリットとは?解消する方法も解説!

近年、デジタル技術を活用して建設業の効率を向上させる建設DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目を集めています。

しかし、初期費用の負担や運用の難しさなど、導入に際してさまざまなハードルを感じている方も多いのではないでしょうか。

「建設DXという言葉は最近よく耳にするけど、本当に導入する価値があるのか不安…」

という方に向けて、本記事では建設DXの主なデメリットを詳しく解説していきます。

それぞれのデメリットに対する解消方法についても掘り下げていますので、ぜひ最後までご覧ください。

建設DXのデメリット一覧

たしかに建設DXは業務効率化を強く後押ししてくれるものですが、同時に導入することで生じるデメリットもあります。

- ① 初期費用・運用コストが高い

- ② ROI(投資対効果)が不透明

- ③ 現場スタッフが使いこなせない

- ④ デジタル格差が広がる

- ⑤ 既存の業務フローと合わない

- ⑥ データ入力の手間が増える

- ⑦ システムトラブルが発生すると業務が止まる

- ⑧ 情報漏えいのリスクがある

- ⑨ 運用ルールが曖昧だと混乱する

- ⑩ すべての業務にフィットするツールがない

どのようなトラブルや課題があるのかを事前に把握しておくことで、導入後に後悔するような事態を未然に防げます。

それぞれ詳しく見ていきましょう!

① 初期費用・運用コストが高い

建設DXは導入して終わりではありません。

多額の初期費用に加えて、長期的な運用コストが発生することを予め把握しておかないと、予算オーバーになってしまうので注意が必要です。

他にも、ツールを導入するための設備投資やソフトウェアのライセンス料、人材育成費用など、さまざまな経費がプラスで発生するものです。

解決策としては、無料トライアルが設けられているサービスを選んで使い心地を検証し、必要最低限の機能を厳選して導入すると良いでしょう。

また、予算が足りない場合はIT導入補助金等の補助金・助成金を活用するのもおすすめです。

IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者です。事務局に登録申請を行い、事務局および外部審査委員会による審査の結果、採択される必要があります。

▶引用:IT導入補助金2025 サービス等生産性向上IT導入支援事業

国や市町村、各自治体のホームページで、建設DXに関連する制度が無いかどうかチェックしてみましょう。

② ROI(投資対効果)が不透明

建設DXに投資することで得られるリターンが明確でないと、導入をためらう企業も少なくありません。

「このツールを導入して本当に利益が出るのか?」というのは導入前には分かりにくく、またDXは長期的な投資となるため、すぐに成果が見えないことも多々あります。

目に見えるような効果が出るまでに時間がかかり、DXを断念してしまうケースも…

解決策としては、導入前に試験導入(PoC)を行い、費用対効果をシミュレーションしておくのが有効です。

③ 現場スタッフが使いこなせない

近年の人手不足に伴って、建設現場においても職人の高齢化が進んでいます。

年配の職人がスマホ・タブレット操作に慣れていなかったり、新しいツールに抵抗があったりすると、DXが定着しない可能性があります。

また、若いスタッフと年配のスタッフとの間でDXツールの理解度に差が生まれると、現場内の業務フローが滞る原因にもなりかねません。

最近では、デジタルに慣れていない人でも直感的に操作できるような、シンプルなデザインのツールも増えてきています。

また導入時にはIT研修の機会を設けて、DXツールをスムーズに使えるぐらいのスキルを身に付けておくことも有効です。

④ デジタル格差が広がる

DXを導入することで、若手とベテラン、すなわちデジタル化に適用できる人とできない人に二極化してしまうリスクがあります。

勤怠管理システムや工事台帳ソフトなど、従業員が日常的に使うツールでデジタル格差が生じると、職場内でコミュニケーションがうまく取れないこともあるので注意が必要です。

従業員全員が、必要最低限のITスキルを身に付けられるようにサポートしましょう。

⑤ 既存の業務フローと合わない

現場ごとに業務のやり方が違うと、業務フローが滞り、かえって業務効率が下がることもあります。

ある現場ではソフトAを使い、またある現場ではソフトBを使い、別の現場ではソフトの導入さえ進んでいない…

なんて状況にならないようにしましょう。

「こんな機能があれば嬉しい!」という現場の声を聞き、ニーズに合ったツールを小規模なものから少しずつ導入していくのがポイントです。

実際の現場での業務に、DXツールが合うかどうかを検証してから本格導入しましょう。

⑥ データ入力の手間が増える

既存の業務フローにもよりますが、デジタルツールを導入することでかえって入力作業が増え、業務効率が低下するケースもあります。

ツール選びを間違えると、「紙の方が早いのでは?」という状況にもなりかねませんので要注意です。

対策として、既存のシステムと連携できるツールを選び、作業をなるべく自動化していくと良いでしょう。

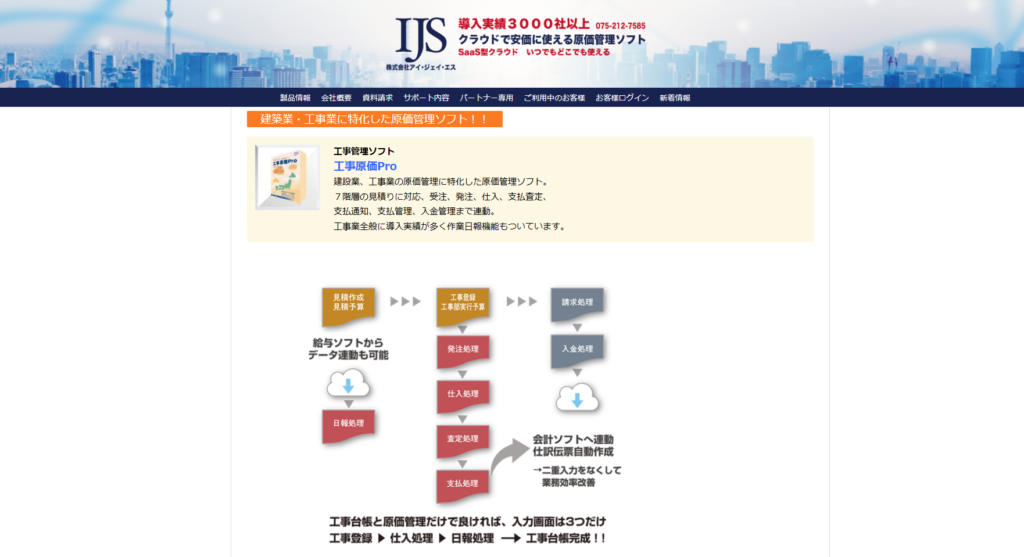

たとえば建築・工事業に特化した原価管理ソフト「工事原価Pro」では、OBC 勘定奉行クラウドやPCAクラウドと会計連携ができるようになっています。

この他に、音声入力やOCR(画像認識)を活用し、入力作業を減らすという手もあります。

⑦ システムトラブルが発生すると業務が止まる

災害や悪天候、通信障害などによってクラウドサービスが落ちた場合、ツールを使っての作業ができなくなる可能性があるのもデメリットです。

通信環境が悪いと、リアルタイムのデータ共有に遅れが出て、作業が滞ることもあります。

⑧ 情報漏えいのリスクがある

顧客や労務に関する情報をクラウドで保存していると、外部からハッキングされたり、何かの手違いで情報が漏えいしたりするリスクもあります。

特に労務に関する情報はトラブルや不正の原因になりやすいので、厳重な対策が必要です。

以下のように、対策を2重・3重に張っておき、トラブルのリスクを少しでも減らすように心がけましょう。

- 二段階認証を導入する

- アクセス制限を設ける

- パスワードは現場にいる人間にのみ共有する

- 定期的なバックアップをとる

⑨ 運用ルールが曖昧だと混乱する

DXを導入しても、「どのデータを誰が管理するのか?」「どの機能をどこまで使っていいのか?」などが曖昧だと混乱が生じます。

運用のノウハウが分かっている従業員ばかりに業務が偏り、負担が増える可能性もゼロではありません。

導入時には運用ルールをマニュアル化し、現場への周知を徹底するようにしましょう。

⑩ すべての業務にフィットするツールがない

工事台帳ソフト、勤怠管理アプリ、安全対策ロボットなど、建設DXのツールは多岐にわたりますが、すべての業務にフィットするものは少ないのが現状です。

業務ごとに最適化されていないことが多いので、「この機能が足りない」「もっとこうしたい」という不満が出やすい傾向にあります。

解決策としては、カスタマイズ可能なシステムを選ぶこと。

追加費用がかかるオプション機能が多いですが、それで現場の悩みを解決できるなら必要経費です。

また、ノーコード開発ツールを活用し、自社のニーズに合ったツールを作っていくという方法もあります。

建設DXに活用されている各技術のデメリットを解説!

建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、業務の効率化や新たな価値創造に貢献する一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、建設DXで活用される主要な技術ごとに、そのデメリットを詳しく解説します。

施工管理システム

施工管理システムは、建設現場の進捗や品質、安全管理などを一元管理するためのITツールです。

従来は紙の書類やExcelなどで管理していた施工情報を、クラウドやアプリでデジタル化することで、 リアルタイムで情報共有できるようになります。

特に、現場とオフィスの連携強化や業務効率化を目的に導入されることが多いです。

施工管理システムのメリット・デメリットは以下の通り。

業務がグッと楽になるメリットに対して、コストや操作面において不安が残るのがデメリットです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 書類作成・報告業務をシステム上で完結できるため作業の手戻りが減る | 高機能なシステムほど初期費用や月額料金が高くなる |

| 伝達ミスや記録の抜け漏れを防げる 過去の施工履歴を検索できトラブル対応がスピーディ | 現場の職人や管理者がITに不慣れな場合、操作に時間がかかる |

| 遠隔管理が可能 クラウド型なら現場に行かなくてもPCやスマホで施工状況を確認できる | クラウド型システムは電波が悪い現場では動作が遅くなる可能性がある |

受発注システム

受発注システムは、建設業における資材の発注や工事の請負契約などをデジタル化し、効率的に管理するためのシステムです。

従来はFAXや電話、紙の注文書などで行っていた取引を、オンラインで一元管理できるようになります。

受発注のやり取りをスムーズにし、ヒューマンエラーを減らすことが目的です。

受発注システムのメリット・デメリットは以下の通り。

これまでのアナログなやり方よりも時間を短縮できる一方で、取引先の状況やシステムの性能に依存しがちになってしまうのがデメリットです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 発注から納品、請求までの流れをデジタル化し作業時間を削減 書類の手書きや郵送、FAXの手間がなくなる | 取引先がシステム導入に消極的な場合、結局FAXや電話でのやり取りが発生することもある |

| 入力ミスや発注漏れを防げる 過去の発注履歴が残るので発注漏れやダブりを防ぎやすい | クラウド型の受発注システムは月額費用が発生する 専用のシステムを開発する場合はさらに高額になる |

| 業務の自動化により人件費や紙のコストを削減 できる | サーバーダウンやシステムの不具合で発注業務が停止する可能性がある |

| 受発注データをデジタルで管理することでインボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しやすくなる | 慣れるまでは誤発注などのミスが起こることも |

AI

AI(人工知能)は、建設業の業務を効率化し、精度を向上させるために活用される技術です。

具体的には、画像解析・安全管理・工程最適化・コスト削減・自動設計などの分野で導入が進んでいます。

たとえば現場の異常検知や図面の自動解析など、人間が行っていた作業をAIにサポートしてもらい、人的ミスの削減やスピードアップを図ります。

AIのメリット・デメリットは以下の通り。

ミスや事故のリスクをカバーできるという大きなメリットがある一方で、かなりのコストがかかってしまうため比較的規模の大きい会社でないと導入ができないのが難点です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 時間のかかる作業を自動化できる 無駄な作業を減らして生産性を向上できる | 初期導入コストが高い 高度なAIシステムは開発費用がかかり、中小企業にはハードルが高い |

| 安全管理の強化 センサーと連携させ崩落の兆候や設備の異常をAIが予測することで事故を未然に防げる | AIの判断の過去の学習データが不十分だと誤判断のリスクがある |

| AIが最適な資材発注を提案するため無駄な在庫を減らせてコストを抑えられる 労働力不足を補い少人数でも業務を回せるようになる | 現場のデジタル化(BIM、IoT連携など)を進める必要があるため段階的な導入が求められる |

| 過去の施工データを分析し、施工ミスを防ぐチェックリストを自動生成できる コンクリートのひび割れや鉄筋の不足を画像解析で検知し、品質管理の精度を高められる | 熟練技術者の知見を完全に代替するのは難しい ため、あくまで補助的な役割になる |

ドローン

ドローンは知っている方も多いかと思いますが、建設現場の測量・点検・監視を自動化し、作業の効率化を図るための無人航空機です。

近年、測量や施工管理、インフラ点検などの分野で活用が進んでおり、人が立ち入れない場所の確認や広範囲のデータ収集に役立てられています。

上空からの撮影で、現場管理が格段にやりやすくなります。

ドローンのメリット・デメリットは以下の通り。

従来よりも圧倒的に作業を効率化でき、人手不足の解消にも役立つ優れモノですが、操作をするには免許や専門知識が必要になるのでなかなか導入が進んでいないのが現状です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 高精度な3D測量が短時間で可能になり、手作業よりも圧倒的に早い | 強風や雨、雪などの天候の影響を受けやすい |

| 足場を組む必要がないため作業コストを抑えられる | 国や自治体によって飛行規制がありルールに従う必要がある |

| 高所や危険な場所の点検を安全に行える | 導入コストがかかる 高性能なドローンやソフトウェアは高額で、運用には専門知識も必要 |

ICT(情報通信技術)

ICT(Information and Communication Technology)は、通信技術やデジタルツールを活用し、建設業の作業を効率化する技術のことです。

具体例をあげると、クラウド型施工管理システムや遠隔操作、IoTデバイスなどがこれにあたります。

ICTは建設業に限らず、製造業や教育現場など、さまざまな現場で導入が進んでいるDXツールの一つです。

ICTのメリット・デメリットは以下の通り。

こちらも施工管理システムや受発注システムと同じく、業務効率化を測るためには設備環境を整えたり、ITスキルを身に着けたりするなどの準備が必要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| クラウド上で図面や工程表をリアルタイムで共有でき、現場とオフィスの連携がスムーズに | 現場作業員がデジタルツールを使いこなすのに時間がかかる |

| IoTデバイスやAIで施工管理業務の自動化が進む | システム障害や設備環境の問題で、業務に支障が出るリスクもある |

| ペーパーレス化や業務のデジタル化により無駄なコストを削減できる | ソフトウェアやデバイスの導入・運用には費用がかかる |

BIM/CIM

BIM(Building Information Modeling)とCIM(Construction Information Modeling)は、3Dモデルを活用して建設プロジェクト全体のデータを管理する技術です。

BIMは建築分野、CIMは土木分野で活用されており、設計から施工、維持管理までを一元管理できます。

高スペックのPCや専門知識が必要になるので、他のDXツールと比較すると導入のハードルは高いですが、近年注目度が上がっている技術でもあります。

BIM/CIMのメリット・デメリットは以下の通り。

専門性が高いだけに見込まれる効果は多岐にわたりますが、その分導入コストがかさみがちなので検討を重ねる必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 3Dモデルで施工前に設計ミスを発見でき設計・施工の精度が上がる | 専用ソフトやハードウェアの導入費用が高額 |

| 工程の最適化により、材料の無駄を減らせる | 操作をするには3Dモデリングのスキルが必要で習得に時間がかかる |

| 設計者・施工者・発注者がデータ共有しやすくなる | データ量が膨大で高スペックのPCが必要になる場合がある |

建設DXのデメリットを解消する方法

ここまで色々なDXツールのメリット&デメリットを見てきましたが、「うちの会社では無理かも…」とハードルを感じ始めている方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、それぞれのデメリットの解消法を知っておけば大丈夫です!

導入前に把握しておくことで、自社に合ったDXツールを効果的に取り入れていきましょう。

始める前に建設DX会社に相談する

最近では誰でも手軽に導入できるDXツールが増えてきていますが、いざ建設DXに取り組むとなると、やはりそれなりの知識やノウハウは必要です。

初心者だらけの職場で一から建設DXについて学んでいくとなると、かなりの時間と労力がかかります。

そこでおすすめしたいのが、建設DXに精通した会社に相談してみることです。

専門家のアドバイスを受けながら「どんなツールが必要なのか」「何から始めればいいのか」を一つひとつ知ることができます。

専門家の視点から、自社の業務フローや現場の規模感に合ったDXを提案してもらうことで、無駄なコストを削減しながら効果的なDX導入を進められます。

業界のトレンドや最新技術についての情報も得られるため、まずは気軽に相談してみましょう。

▶関連記事:【2025年更新】建設業界のDXを支援する企業一覧!どの会社に相談するのが最適?

▼業務効率化でお悩みの方は必見です!!

業界の人手不足や働き方改革が強く求められる昨今

建設業界でのデジタル化や生産プロセスの効率化や自動化は必須!

建設業に精通した私たちだからこそできる、経営支援を提供します!

\建設DXのプロが30分で解決/

小規模導入し、段階的に運用を最適化する

建設DXの導入においては、一度ですべての設備やシステムを変えるのではなく、小規模から始めることが成功の鍵です。

まずはパイロットプロジェクトとして小規模に導入し、そこで得られたデータやフィードバックを基に運用を最適化していきます。

この方法でリスクを最小限に抑えながら、効果的にDXを進めていきましょう。

補助金や助成金を活用し、コスト負担を軽減する

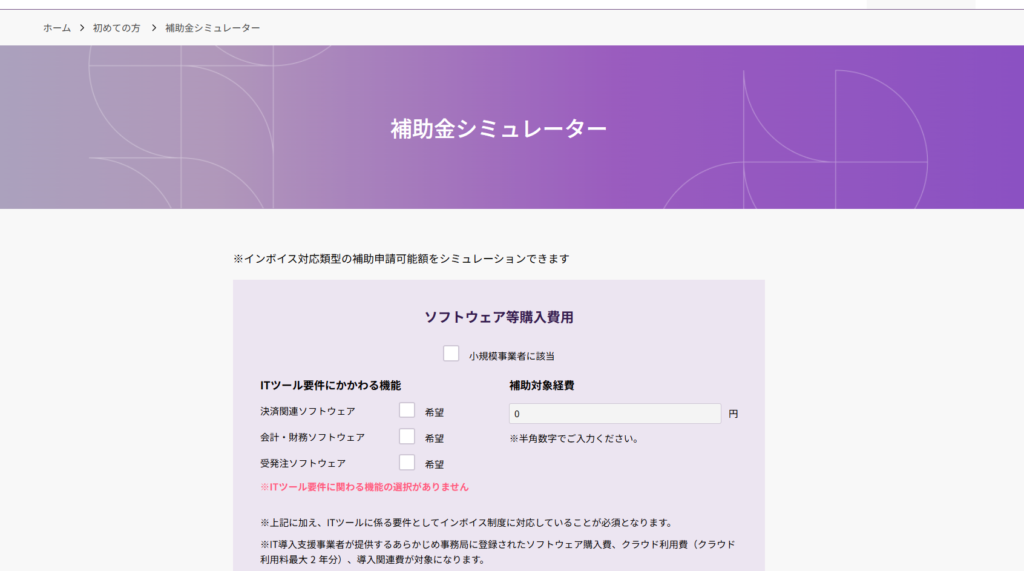

前半でも少しご紹介しましたが、政府や地方自治体が提供する補助金等を活用することで、建設DXの導入にかかるコストの一部を軽減できることがあります。

一例として、一定の基準を満たす中小企業や小規模事業者を対象にしたIT導入補助金では、「資本金3億円以下または従業員300人以下」であれば建設DXにかかる費用を補助してもらえます。

具体的にいくらくらい補助してもらえるのか気になる方は、公式サイトの「補助金シミュレーター」で試算してみてください!

他にも各自治体や企業団体の制度を上手に利用することで、予算内での導入が可能となり、よりDXを進めやすくなりますよ。

建設DXのデメリットに関するよくある質問

最後に、建設DXのデメリットに関連するQ&Aをまとめました。

よくご質問いただく情報をピックアップしましたので、気になる方はぜひチェックしてください。

Q.建設DXに成功した事例はありますか?

建設DXに成功した事例は複数存在します。

たとえば、実際に弊社ネクスゲートがDX化の支援を担当させていただいた企業様では、工事台帳ソフト「工事台帳アシストAI」の導入を通じてオペレーションの見直しを図り、14~22%のコスト削減に成功したという例もございます。

請求関連の業務は原価管理に直結しているので、DXを導入したことでダイレクトに成果が出たと言えますね。

他にも、人手不足の現場ではリアルタイムで作業の進捗管理を行えるシステムを導入したり、危険が伴う作業をロボットに任せることで人員を確保したりと、さまざまな成功例があります。

Q.建設DXが進まないと言われる理由はなぜですか?

建設DXが進まない理由として、主に以下の3つが挙げられます。

- デジタル技術に精通した人材が不足している

- 従来の業務フローのこだわりが強く、新しい技術の導入に抵抗がある

- 初期投資が大きい

いずれも中小企業に多いケースですが、「建設DX」というものについての知識も技術も伴っていない、というのが主な原因と言われています。

建設DXが進まない原因と対策については、こちらの記事でも詳しく解説していますので併せてご覧ください

▶参考:建設業界のDX進まない理由とは?最初にやるべきことも解説。

Q.建設DXにはどのようなメリットがありますか?

本記事では建設DXのデメリットについて深掘りしましたが、もちろんメリットもあります。

作業を自動化することによる業務効率化をはじめ、人的ミスの防止や人手不足の解消など、さまざまな効果が見込まれるのが建設DXの魅力です。

建設DXの主なメリット

・業務効率と生産性がアップする

・効率的な資源管理でコスト削減ができる

・勤怠管理や労務費の計算などの正確性がアップする

・現場の安全管理を強化できる

・省人化&自動化で人手不足を緩和できる

時間を取られがちな業務の負担を軽減することで、コスト削減も図れるため、昨今は国を挙げて建設DXが推し進められているのです。